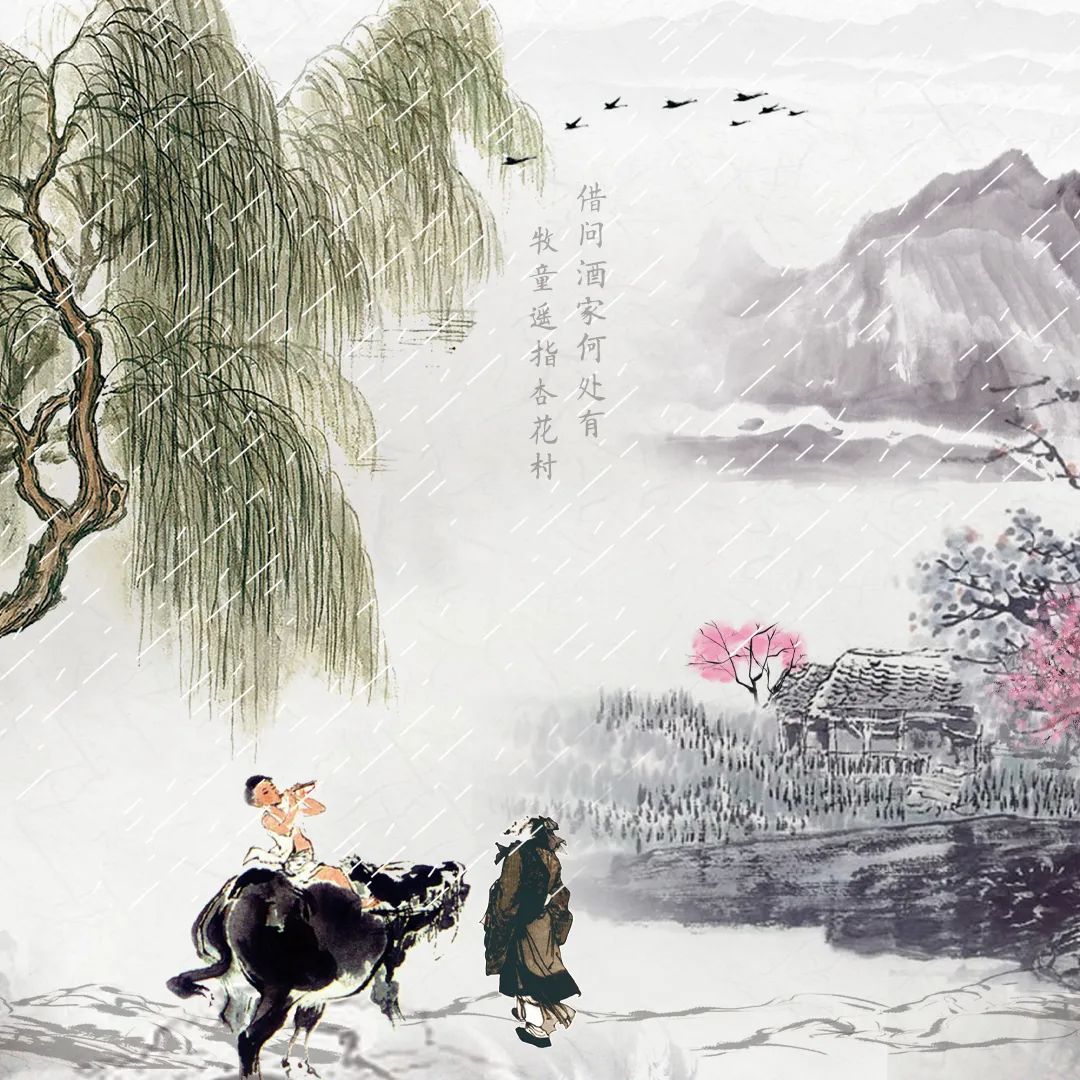

清明时节雨纷纷

路上行人欲断魂

借问酒家何处有

牧童遥指杏花村

一首朗朗上口的《清明》

几乎很少有人不会背

大诗人杜牧在清明节这天

也要找酒来慰藉心中的伤感

然而古人在清明节这天

可不是只有喝酒和悲愁

小编收集了一些资料发现

他们过节的丰富程度

可一点不逊色于现在

清明

《寒食野望吟》

白居易

乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭。

风吹旷野纸钱飞,古墓垒垒春草绿。

棠梨花映白杨树,尽是死生别离处。

冥冥重泉哭不闻,萧萧暮雨人归去。

扫墓祭祖

提到清明节,大家首先想到的就是扫墓祭祖,作为传承至今的习俗,古人的清明节行程中肯定少不了这一项。回乡祭奠故去的亲人,表达哀思和怀念,是后世子孙对已逝先辈表达孝心的必修课。

古代究竟有多重视这件事呢?从专门设立清明节假期就足以见得了。从唐朝开始,朝廷就给官员放假,以便于归乡扫墓。据《唐会要·卷八十二·休假》记载:“(开元)二十四年二月十一日敕:寒食清明,四日为假。至大历十三年二月十五日敕:自今已后,寒食通清明,休假五日。至贞元六年三月九日敕:寒食清明,宜准元日节,前后各给三日。”

也就是说,唐玄宗时期,清明寒食一共放假4天,唐德宗时期假期延长到了7天。是不是有点羡慕呢?

《寒食内宴》

张籍

朝光瑞气满宫楼,彩纛鱼龙四面稠。

廊下御厨分冷食,殿前香骑逐飞球。

千官尽醉犹教坐,百戏皆呈未放休。

共喜拜恩侵夜出,金吾不敢问行由。

吃冷食

诗中所谓的“冷食”,就是已做成的熟食。在二十四节气中,只有清明,既是重要的农事节气,又是传统的民俗节日。它到底何德何能呢?这就离不开寒食节和上巳节的加持了。

寒食节一般在清明节前一二天,主要习俗就是禁烟火,只吃冷食。关于寒食节,目前有两种说法,一种是说寒食节源自上古的改火旧习,北方春季气候干燥,火灾频发,人们往往会熄灭上一年的火种,然后重新取火,谓之“改火”。在此期间,大家都吃冷食度日。

而在民间传说中,寒食节和介子推有关。春秋时期,晋国公子重耳流亡在外,即将饿死,幸亏随臣介子推从大腿上割肉救主,才保住性命。后来重耳成为晋文公,而介子推不愿争功,归隐山林去了。晋文公派人烧山想要逼出介子推,不料竟将他烧死在柳树下。晋文公深感愧疚,下令这天禁火寒食,后演变为寒食节。

由于寒食节与清明相连,古人常把寒食节的活动持续到清明。所以吃冷食的习俗,也被融入到了清明节里。

《清明日》

温庭筠

清娥画扇中,春树郁金红。

出犯繁花露,归穿弱柳风。

马骄偏避幰,鸡骇乍开笼。

柘弹何人发,黄鹂隔故宫。

春游踏青

如果说吃冷食是寒食节带来的附加项,那么春游踏青,则是上巳节“送来的”。上巳节的时间是阴历三月初三,主要的习俗就是踏青和到河边洗澡。

也是因为和清明节时间相近,从唐朝开始,人们发现清明节到野外祭祖和到郊游踏青,好像很“顺路”,所以,春游踏青的习俗也被迁移到清明节了。正如唐代诗人王维的诗句“少年分日作遨游,不用清明兼上巳”。

在春光明媚的清明前后,尽情地亲近自然、到郊外踏青游玩,这是一件多么美好的事情。

《寒食城东即事》

王维

清溪一道穿桃李,演漾绿蒲涵白芷。

溪上人家凡几家,落花半落东流水。

蹴鞠屡过飞鸟上,秋千竞出垂杨里。

少年分日作遨游,不用清明兼上巳。

玩游戏

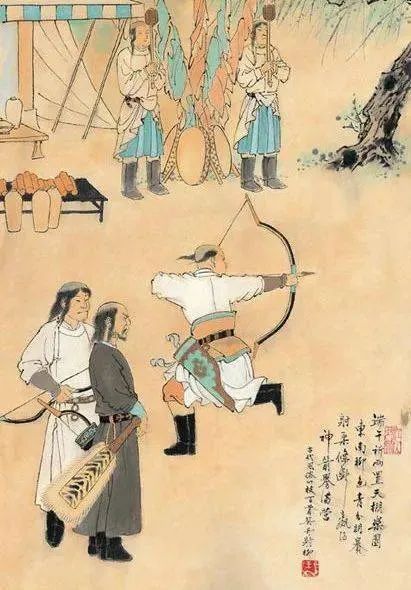

其实古人过清明节,还有很丰富的娱乐活动,比如射柳、斗鸡、放风筝、打秋千、蹴鞠(踢球)等,都是备受古人喜爱的清明节游戏,在没有手机和电脑的年代,这些娱乐项目就是妥妥的“顶流”。

其中,射柳是一种练习射箭技巧的游戏,据明朝人的记载,射柳就是将鸽子放在葫芦里,然后将葫芦高挂于柳树上,弯弓射中葫芦,鸽子飞出,以飞鸽飞的高度来判定胜负。

画中的射柳活动

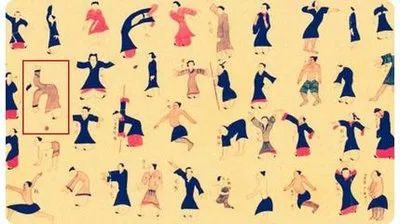

而蹴鞠就是古代的足球游戏,是现代足球运动的前身。这也是古代清明节人们很喜爱的一种游戏。

湖南省博物馆周世荣先生曾撰文说:马王堆出土的《导引图》标为21号的图像中,“一个身穿灰色长袍的女子,折腰转体,一手向下。在她的脚下有一个略有残缺的红色球状物……这个图像,就是在蹴鞠。”

《导引图》

也就是说,早在2000多年前的西汉初期,“马王堆老太太”辛追,可能就已在清明节长沙郊外的草地上踢过“足球”了。

尽管从古至今,清明的含义和习俗在不断地变化和丰富,但是作为一个文化符号,它却早已根植于每个中国人的心中。至于清明到底是一个节气,还是一个节日,更是不必纠结。

当我们种瓜种豆

重视农桑的时候

清明即是节气

当我们祭祖寒食

放歌踏青的时候

清明即是节日

既慎终追远又享受当下

方不辜负这春暖花开

风清景明的时光

来源:湖南公共频道芒果帮女郎

编辑:陈瑶