访有庳古国

◇杨金砖

双牌,其县虽小,但文化底蕴深厚,尤其是“和”文化堪为特色。而“和”文化与德文化互为表里。因此,有朋友建议,欲要了解双牌,必须从“和”文化开始。而要探寻“和”文化,必须去“有庳古国”,那里是远古时期象的封地,是舜象相和的见证。于是,爽然应诺,与陈仲庚教授、潘雁飞教授、易军先生等,踏上寻觅有庳古国的旅程。

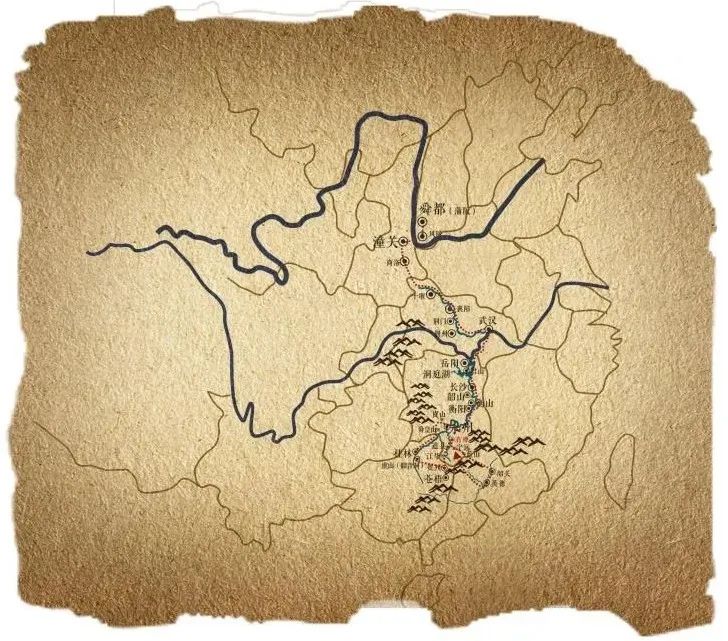

▲舜帝南巡路线图(来源@永州日报)

一

有庳,是一个非常古老的地名,甚至比“零陵”之名还要早。《孟子•万章上》里明确记述:舜封其弟象于有庳。有庳之名,在虞舜时代就已存在,而零陵之名则是源于舜葬九疑,即《史记•五帝本纪》“(舜)南巡狩,崩于苍梧之野,葬于江南九疑,是为零陵。”

披阅零陵郡县图志,发现对有庳的记述甚多。如清代李如淓始修康熙《零陵县志》与宗霈补修的嘉庆《零志补零》的“藩封”篇载曰:“虞舜封象于有庳,在零陵道州之界,地名有鼻亭。鼻与庳同,今其地有象祠,土人雨旱必祷焉。”对此,清《道州府志》亦载曰:“庳滩,在州宜阳乡,从州治东行,沿江而下四十里,地名江村。有庳亭庙,祀象神。”

凡是读过《尚书》《孟子》《史记》的人,无不因象的顽劣骄横、不仁不义,而给人留下一个极为厌恶的印象。然而,世上的事情就是这样诡异。舜对父母、兄弟仁爱孝慈,无微不至。而舜父瞽叟、后母壬女、舜弟象,却对舜百般刁难,大有除之而后快的意图。正是这样的强烈反差与险恶环境,却让虞舜的孝悌品性声名远扬,从一位布衣之子而跃升为民众的典范、社会的精英。从而,在尧帝晚年物色帝位接班人时,被四岳共同推举而成为一位践天子事的储君。《尚书》载曰:“师锡帝曰:‘有鳏在下,曰虞舜。’帝曰:‘俞,予闻,如何?’岳曰:‘瞽子,父顽,母嚚,象傲;克谐以孝,烝烝乂,不格奸。’”

我们常闻:“近朱者赤,近墨者黑。”然而,虞舜却是例外。他在“父顽、母囂、象傲”的险恶环境下,不但没有心生恶的念头,反而培植了心中善的种子。以至于虞舜炼就出一身“欲杀,不可得;即求,常在侧”的绝妙功夫。何以能如此神明?显然,这除了天意的安排,也许再无别的解释。故《孟子•告子下》曰:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”

人常说:“打得一拳开,免得百拳来。”然而,虞舜的办法是忍隐,而不是以暴治暴的抗争。不过,虞舜的忍隐和谦让却让他获得了意想不到的成功,不仅自己荣升为万万人之上的一代帝君,而且更让其弟象、其父母获得无限荣光,使虞舜部落从东夷顺利地融入中原,进而在神州大地四处开花。虞舜的成功成为后世的楷模!

关于“舜与象”的善恶反差,让我想起《圣经》里的“耶稣与犹大”。犹大是耶稣精心培育的十二个门徒之一,并且委以管理财务的重任,但是犹大却仍为30块银元,将耶稣出卖。而耶稣明知爱徒犹大出卖了他,但在最后的晚餐上,耶稣还是那样慈祥与宽容,不但没有指出犹大的不是,反而还给犹大洗上最后一次脚,用神的关爱去消融犹大心中的魔障。然而,犹大并没有被基督的慈爱所感化,而是仍将耶稣出卖。犹大与耶稣,舜与象,其天衣无缝的善恶反差,仿若就是天神设定的正反两面,相互映衬,相互烘托,有如光与影般的玄妙,无光便是无影,无影也即无光……

我正在思忖之中,摇摇晃晃的车子已沿207国道向南穿过都庞岭隧道,又从打鼓坪的山岭间向东南方向顺山麓而下,进入到了双牌县理家坪乡,随后经理家坪乡折向东北行驶,于下午3时到达双牌县江村镇。

江村镇位于潇水中游,是都庞岭东麓与九嶷山系相夹击合围而形成的一块逼仄的丘陵地带。奔腾的潇水从江村的村边流过。据唐彦主席说,江村,地处道县、宁远、双牌三县的交界之处,属道江盆地与零祁盆地的关钥所在,目前已是双牌县的人口大镇,在册人口超过2万,仅次于县城所在地泷泊镇,名列第二。江村古名有庳,即虞舜的弟弟象的封地。有庳古国的都城何处?今已无从考证。但在江村却保留诸多有庳旧时遗迹,如鼻亭神、象祠、访尧村、有鼻墟等。

▲俯瞰象王岛(周凌志 摄)

二

车子在江村象王岛上的一座吊桥边停下,这座吊桥名曰“仙人吊桥”。我们兴奋地走下车来,踏上有庳古国的土地,只见宽阔的江面碧波荡漾,映照着冬日暖阳,映照着对岸的青山与村落,显得格外的宁静、旷远而舒坦。我立于江岸边,凝视那江面上翻飞的水鸟和那对岸山岭上飘荡的白云,遥想娥英二妃千里寻夫的凄美,遥想象耕鸟耘、百兽率舞的诗意……

蒋建辉先生告诉我,象王岛的对岸即为访尧古村。何为访尧?周凌志先生在其《访尧地名的由来》一文中作过详细的考证与阐述。相传尧帝在征服三苗民族时,曾在此插集立寨,安抚百姓。《永州地名志》亦采用了此说。其后,虞舜登上帝位,封其弟象为有庳之君,此处成为有庳古国的要寨。再后来,虞舜晚年南巡,来到其弟象的封地有庳,又来此处寻访尧帝旧迹,故有访尧之名。

访尧村因位处潇水河谷的低洼地带,周边的山坡上全是制砖作瓦的上等泥土,因此,自明清以来,这里有很多口瓦窑,其制作的瓦片通过潇水运往道州各地。从而,这里又叫瓦窑村。周凌志先生说,瓦窑与访尧同音,不知何在前,何在后?其实,这两者有着内在的联系。虞舜原本就是一位制陶能匠,可以推知,舜弟象的陶艺水平也不会差多少。《史记》曰“(舜)陶于河滨,河滨之陶者,器不苦窳。”而制陶与作瓦,同为陶艺。这瓦窰村的制瓦技艺是否与象来到有庳有关?但我手头没有任何文献依据,只能作私下的猜度。

然而,我从最近阅读到的一份材料得知,中国古代的砖瓦技术原本就很发达。从西周到秦汉,瓦房已成当时社会的标配。只是汉而后,儒学一统天下,诸子百家之说被排斥在体制之外,导致科技水平停滞不前,建筑技术与制瓦技艺受到制约,再加上朝廷更替,战事纷争,民生日益凋敝,才导致普罗大众重旧回到茅屋时代。及至盛唐,依然是目之所及,茅屋遍野,所以才有杜甫的《茅屋为秋风所破歌》。进入宋明之后,生产力的迅猛发展,以及各地州郡大肆修建城池楼阁的需要,作为重要建材的砖瓦产业渐渐兴旺起来,农家小院也盖起了瓦屋。访尧村瓦窑业的发展,也进一步见证了一个新时代的来临。

访尧村,因虞舜在此寻访尧迹而得名,又因象治有庳有功而传世。一个狭小逼仄的偏远村落,在遥远鼎盛的唐虞盛世,居然先后有两位最顶级的帝皇留迹于此,不能不令人感到惊奇。

有学者根据《孟子•万章上》的述说,认为虞舜封象于有庳,实是一种流放。因为有庳为南蛮之地,处都城已是荒服之远,这实际上就是对“象”往昔过错的惩罚。但我认为这是中原优越论观点的使然,是儒家文化为倡导“仁义道德”而自圆其说的需要,而并非为实情实境的事实。

其实,在远古时代,有庳所在的五岭区域,并非想象般的荒凉。这里地处北纬25度左右,由于昆仑山的隆起,恰好给这片广袤土地带来了最适宜人类生活的气候条件。离江村不远的道州福岩洞里,出土了47枚距今8-15万年的近代智人牙齿化石,在道州的玉蟾岩出土了11颗8000-15000年前的人工栽培稻粒和2万年前的陶片,而这些发现都是有庳古国的疆域。十万年的人类史、一万年的文明史、五千年的文化史,充分说明有庳古国这个地方的文明程度并不在中原华夏文明之下。也由此可以想见,虞舜为何要将其弟象封于有庳,而将尧的儿子,即舜的内弟丹朱封于苍梧的原由。

唐彦主席提到,周凌志先生就出生在访尧村,是村里走出的一位文化学者。周凌志先生说,在1959年双牌水库还没有修建之前,这里的河面远没有现在这么宽阔。那时,这里只是两河相汇而形成的一个深渊,由此而下则是水流湍急的泷滩,世人称之为入泷。泷滩上礁石林立、崖壁裸露,船行其间,险象环生,仿若在地狱中行走。尤其是春夏水涨时节,在这段河上无论是上行还是下行,石没水下,礁石时隐时现,更是令人惊恐万状。唐大历二年(767年)春,元结从长沙军事都使处商办军务后回道州,路过零陵,见其春水暴涨,舟不能行,停舟靠岸,感慨而吟《欸乃曲五首》。其诗曰:“下泷船似入深渊,上泷船似欲升天。泷南始到九疑郡,应绝高人乘兴船。”“入深渊”“欲升天”六个字很好地展现了船行泷滩的不易。

对此,历代史志上多有记录。如明洪武《永州府志》是湖南境内最早的一部刻本郡志,也是永州现存最早的一部志书,其“泷滩”题下载曰:“水流石中而湍曰‘泷’。自江至庳亭,谓之‘入泷’,至永州界泷泊滩谓之‘溺泷’。春夏水能淹石,则漕运通。石在水下,亦能为病舟,葬于鱼腹者甚众。绍定癸巳(道州)太守林致祥捐俸二百千,命石工沿泷凿山开道,涧水所限处,则桥其上。士民或出资以佐其役,未数月迄功。自庳亭达永之雷石,遂为通道。”清康熙《零陵县志》亦载:“两岸岭势陡峭,水从峡谷倾泻而出,急下众滩,叠奔涌波逐波,凌空飞舞。水愈激,石愈波,舟行涛中,欲没还起。有名滩二十四,至泷泊滩,曰出泷。”

自古以来,在这条河上因江水湍急而船毁人亡者,不知凡几。到南宋绍定年间,道州太守林致祥捐献俸禄,率领州内士民鸠工庀材,在庳亭到雷石之间的绝崖间开凿出一条山道,在断崖处又修建二十余座桥梁,这才让来往客旅不再因春夏水涨、船只触礁而成鱼腹之鬼。佛曰:“救人一命,胜造七级浮屠。”而有庳险滩边的这条悬崖山道开凿后,让无以数计的生灵免去了溺水之患,真不知其胜造了多少级浮屠!想到此,我立即双手合十于胸前,默默向这位八百年前心系于民的道州太守致以最真诚的敬意!

佛曰:与人玫瑰,手留余香。为人善者,人必善待之。林致祥在潇水崖岸开凿山道的创举,明洪武《永州府志》、明隆庆《永州府志》、清康熙《永州府志》等,均记载于册,以示对其功德的怀念。只是志书上误将“绍定年间”写成了“嘉定年间”,一字之别,时间往前错谬了十几年。查明洪武《永州府志》,“营道郡宋朝太守题名”篇里明确记载:“林致祥,朝散大夫,福州人。绍定五年(1232年)六月初八日到,端平元年(1234年)正月替。”显然,林致祥是绍定年间在道州任上,修建了自庳亭至雷石一带泷滩崖道。

▲双牌水库

三

古语云:人为财死,鸟为食亡。尤其是在食不果腹的年代,常常为一口之食而不得不付出身家性命的高昂代价。

潇水泷滩一带虽然陡险,但在公路、铁路还没有修建的古代,它却是南岭山区货物向外运送的主要通道。也正因为有了这条通道,才使南岭腹地的竹木、桐油,以及各种山货,通过潇水、湘江,然后经洞庭,入长江,直达沿线城市。为了赚取生活的铜板,这条水道给那些饥不裹腹的山野村民,开创了一条日夜与阎王爷博弈的不归路。

对此,叶蔚林《没有航标的河流》和杨克祥《玉河十八滩》等文学作品里,对这条航道上的放排工的生活场景进行了最精细的刻画和最真实的记述。大型木排过泷滩的情景,其惊险决绝,真可谓是感天地、泣鬼神、恸神灵般悲壮。

《道德经》曰:“水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”然而,在有庳泷滩,我们的先人所面对这条湍急奔流的河水。却并不仅仅是利万物而不争,而是常让人提心吊胆,舟毁人亡,葬身鱼腹的凶险。

水有利弊两端。其实,人也有善恶两面。视其恶,但不能不察其善。如舜弟象,年少之时,顽劣傲慢,完全如一个人渣。但在其兄舜的感化下,成年之后,尤其是成为有庳之君后,一改过去的顽劣品性,进而尚德崇善,推行礼乐,宣扬五教,使三苗民族在和而大同的语境中,顺利地融入到中原文化序列,开创出“象耕鸟耘”“百兽率舞”的民族融合盛景,遂成三苗民族所世代崇敬的神明之君。人感其德,民怀其君。在有庳古国,民间修建专祠以祭,这是何等的功德与造化。

据当地村民说,鼻亭神非常灵验,每逢旱雨,凡求必应。柳宗元《道州毁鼻亭神记》载曰:“鼻亭神,象祠也。不知何自始立,因而勿除,完而恒新,相传且千岁。”由此推算,有庳象祠之建,应在先秦就已有之。更为令人惊奇的是,象祠自建立之后,直至中唐历经千年而不倒不塌,而且完好如新。也由此可见,象的洪恩大德,早已深入人心、融入血脉,绝非什么人的几句堂而皇之的说辞,就可擦去百姓心中的记忆。

果然如是,河东薛伯高于唐元和年间任道州刺史,为“除秽革邪,敷和于下”,在披览地域图籍时,发现有庳立有象祠,令其大为光火。认为象之为人,为子则傲,为弟则贼,完全有违儒家道统,故下令,毁其庙宇,拆其神台,沉其神像。柳宗元对此也特地撰文为薛伯高背书,认为“斥一祠而二教兴焉”。然而,毁之不久,象庙依旧在众多百姓的合力下复建起来。

象祠何以出现唐以来毁而复建的情形?王守仁于《灵博山象祠记》曰:“象之不仁,盖其始焉耳,又焉知其终不见化于舜也!《书》不云乎克谐以考,烝烝又不格奸。瞽瞍亦允。若瞍已化而为慈父,象犹不弟。不可为谐进治于善,则不至于恶不底于奸则必入于善。信乎,象盖已化于舜矣。唐人之毁之也,据象之始也。今人之奉之也,承象之终也。”

王守仁的“人性之善,天下无不可化之人”的观念,仿若一盏明灯,照见世人的心膛。读王守仁的这篇短文,忽然悟出世界的精彩,绝不是一种声音,更不是一种色彩。正如古希腊哲学家柏拉图说:“如果只允许一种声音存在,那么,那个唯一存在的声音就是谎言。”

在20世纪50年代末,因灌溉需要,在双牌的泷泊镇修建双牌水库,水位上升,泷滩成为了百里平湖,象庙被淹没在深深的水底,往来船只再也没有了昔日泷滩的险恶,而是在平静的湖面游行。尤其是二广高速、厦蓉高速与洛湛铁路的开通,以及207国道都庞岭隧道的贯通,昔日的楚越古道,今已完全废弃下来,潇水河的繁忙景象也成为过往岁月的记忆。但是,“象耕鸟耘”的故事却仍在有庳古国传颂,鼻亭神依旧如高山般耸立在百姓的心中,耸立在潇湘大地。

▲仙人吊桥(周凌志 摄)

四

在象王岛的对岸为访尧村。访尧村由铁溪门、银花门、新屋门三个自然村落组成,主要为周氏族人。为解决江村两岸村民的出行问题,湖南省水利部门利用扶贫资金,于2008年在这里建起了一座宽2.56米、长409.04米的高架钢索斜拉桥。虽然只能行摩托和行人,像小汽车之类的重型车辆只能通过轮渡运送,但一桥飞架东西两岸,给民众的出行仍带来了极大的方便。

隔江而望,对岸的银花门、铁溪门两个自然村落里,基本上是新建的房屋。周凌志先生告诉我们,这两个自然村大多是从原先的河谷水淹地带向上搬迁而新建起来的。所谓的访尧古村,其实目前只剩下新屋门的一片历史建筑。

我们漫步走过摇摇晃晃的铁索桥,来到访尧古村的地界。发现银花门的许多新式楼房是沿围堰区的水塘边而建,并且楼房后面的大半部分都落在水塘里,用几根水泥柱支撑起来,形成一种新式的钢混结构吊脚楼。住在这样的房子里,的确也是一种风景。但是每当春夏水涨,上游洪流汇聚,而双牌水库若不及时开闸泄洪,这个村子便会成为一片汪洋,围堰里放养的鱼虾就会化为乌有。

越过铁溪门,便来到了新屋门,发现一片错落有致、非常规整的清代中后期历史古建。就凭这些建筑,访尧村被列为第四批中国传统村落和湖南省文物保护单位。村落沿山谷间的两条巷道向后山延伸。脚踩在油光的青石板上,仿若走在一条时光隧道之中,让我们回到了那遥远的从前,感悟到昔日村落的繁华与这山野的静逸。而如今,虽然屋舍犹存,大多院落却空无一人。不是一把生锈的铁将军挂在门上,就是随风开合的残破木门,不时发出吱呀声响。

我问当地村民,为何这些精致的木屋都被荒废在这静逸的岁月中?村民说,老宅院因巷道太窄,进出很不方便,而且老式宅院多为木质结构,火灾隐患很大。因此,凡是经济宽裕的人家,多半在大路的两旁建起了新屋,不再居住在这旧宅院里。有的虽然没建新宅,但因长期在外务工,或随小孩寄住到了城里,老屋被空置了下来。一千多人的村子,真正住在村中的不到三分之一。也许这就是当下农村的真实现状。

在访尧村中最为宏大的一个宅院即为新屋门周氏宗祠。村民说,原本银花门、铁溪门也都有自己的宗祠,只是后来损毁,没人修理,也就垮塌不存在了。独有新屋门这座周氏宗祠犹在,现成为访尧三门的共同宗祠。

周氏宗祠沿山而建,上下两栋,中间有一天井,天井两旁为厢房。看其内部结构,与其说这是周氏祠堂,不如说它更像是周氏学堂。因为祠堂内部基本上是按书院形式布列。宗祠前栋的照墙正中镶嵌一块青石,石上正中镌刻“周氏宗祠”四个大字,字的四周饰五条相互缠绕的苍龙,龙头或昂或潜,龙的五爪突起,显然格外的强劲有力。一位村民说,一般宗祠的门前很少有饰刻龙的图形,要雕刻的也只能是蟒而非龙,但不知为何,这里的周氏宗祠敢冒天下的大忌。我说,从这幅石刻图便可看出你们这里的周氏族人定与濂溪周子同宗。查其族谱,果然无谬。因为濂溪周子被尊为孔孟而后的第一人,圣者,素王也,故可饰刻龙图。

从周氏宗祠出来,沿村后的一条水泥道向山谷而行,不过百十步,便在新屋门旁的山漕里发现一口古井,名曰“烟竹井”。井水哗哗地从井口流出,水质澄而无杂,清洌甘甜。烟竹井的上方有一株300余年的菩提树,树干直插云霄。村民说,此井冬温夏凉,常年不枯不浊。除了整个村里的生活用水,村前的百十亩田土也全赖此井灌溉。菩提树边还新修了一个凉亭,供村民劳作之余在此歇息之用,更是成为访尧古村里的一道文化风景。

从烟竹井而下,沿村中小道继续前行,便是铁溪门。铁溪门边也有一口水井,名曰“铁溪井”。铁溪井的井位低于井边的沟渠,其水量、水质也无法与烟竹井相并提。不过,在铁溪井旁边的两个青石盆里,我们惊讶地发现,竟然有多个古铁螺的化石图案。从其细长的螺壳便知,这绝非普通的田螺与铁螺,而极像江华码市河里所特有的那种细螺。问村民这井盆石取自何处?村民说从后山开凿而来,哪里的石头里都有这种螺壳印迹。由此可知,此处原是海洋,后来因燕山运动和太平洋板块的相互作用,使南岭区域在不断隆起与褶皱的过程中,才形成今天这样的地貌结构,这些螺类化石便是地壳运动的见证。螺化石的图纹非常美丽,极大地增添了访尧与有庳的山水神奇。

▲访尧村古民居

五

从访尧村出来,我们没有走仙人吊桥,而是乘码头轮渡过河。

此时正是夕阳西下,冬日的余晖洒落在江面上,这“半江瑟瑟半江红”的图景,恰似是一幅美丽的山水画卷,令人心醉,让人留恋。

轮渡特地为我们绕象王岛的江面转了一圈。然后上岸,乘车至江村的文家小院。冬日的江村,天黑得特别地快。刚才在象王岛上还是落辉西照,一眨眼的工夫,夜幕自远而至,将整个世界淹隐在夜色之中。目之所及,那稀疏的点点灯火,仿若在述说着白天未完的故事……

由于明日就是时令中的冬至,席间便有人谈起冬至吃羊肉的事。

一位朋友说,在潇湘地域,冬至吃羊肉正与虞舜南巡有庳有关。据民间传说:虞舜晚年将皇位禅让给禹之后,南方三苗民族时常不听大禹指令,大禹多次遣兵调将武力征服,仍然没有半点效果。虞舜认为这样武力征服,只能加深民族矛盾,对问题的化解毫无用处。因此,亲自率领夔龙旧部,决定用礼乐教化三苗,使三苗民族与华夏民族得以和解。

当虞舜过黄河、溯汉江而下,然后又由长沙进入洞庭湖,再溯湘江而上,经过几个月的走走停停,恰于冬至日到达有庳。深冬的有庳,宽阔的江面寒风肆虐。年迈的虞舜站在有庳的江边,望着那民风朴实的三苗众族,再看看那曾经顽劣透顶的象弟,未想到象来有庳之后,处处心系百姓,甚为三苗族人拥戴。虞舜一直悬着的心终于轻松了下来。

虞舜一时兴起,在这寒风凛冽的江边用他的五弦琴弹奏起了“南风歌”,周边的民众闻其弦乐而聚拢过来,在这里载歌载舞。

一曲完毕,有庳的百姓兴致未尽,要求虞舜再演奏一曲。就这样,从正午演奏到了黄昏,这时虞舜感到这南方的湿冷,远比北方的寒风刺骨。弟象将虞舜迎回有庳的宫中,为其熬煮姜汤以暖其胃。但喝过几碗之后,依然身子直打哆嗦。这时,一位苗民见年迈的虞舜身体这般虚弱,立即建议取些羊肉来,熬煮一锅羊肉汤,让虞舜暖暖身子,必有效果。于是,象便安排手下,立即宰杀一头肥羊,做成羊汤。虞舜喝后,果然第二天身体康复,并且也不再感到有庳江面的寒风,如何刺骨的湿冷!虞舜问昨晚喝的何种汤药?弟象说:羊汤也。

虞舜说:妙哉!冬至羊汤,让人回阳!记住,一定要告诉三苗百姓,让他们也喝喝这冬至羊汤。从此,有庳一带,便有冬至日吃羊肉的习惯。久而久之,这一习俗由有庳传至四面八方,乃至大江南北。后来演变成了一句民谚:“冬至吃羊肉,赛过千年老人参。”

几位朋友听后,欣然赞曰:有庳之羊,绝非一般。

听完故事,我与唐太培先生等,已是有些微醺……

(作者杨金砖 系湖南科技学院编审,中国作协会员)

来源:双牌县融媒体中心

作者:杨金砖

编辑:蒋翔