【姓氏起源】邓氏(汉族)源出有三。其一,出自姒姓(夏朝始祖大禹为姒姓)。相传夏朝时帝仲康有子孙封在邓国(今河南邓州市一带),其子孙以国为姓。其二,出自子姓(商族的始祖契为子姓)或曼姓。黄帝之孙颛顼赐少昊金天氏为曼姓,曼姓是我国最早的原始姓氏之一。商王武丁封他的叔父曼季于邓国(今河南孟县西南),经西周、春秋直至公元前678年被楚文王灭国,邓侯子孙为纪念故国,纷纷改姓邓,史称邓姓正宗。对此,唐代《元和姓纂》概括说:“邓,曼姓,殷时侯国也。春秋时,邓侯吾离朝鲁,后为楚文王所灭,子孙以国为氏”。其三,出自李姓。南唐后主李煜第八子李从镒受封为邓王,公元975年南唐为北宋所灭,其后世子孙为避祸遂称邓姓。

少数民族邓姓主要源自羌族、彝族、蒙古族、满族、壮族、土家族等民族在历代汉化或流改中的改姓为氏(中华人民共和国成立后因民族政策也有汉族邓姓改为少数民族)。

目前,全国邓姓人口约730万,约占0.54%,排第29位。

1、双牌邓姓来源

“系承曼姓,望出南阳”。从上古少昊金天氏以下,邓姓一直以南阳为中心繁衍生息,并逐渐向全国各地播迁。由南阳祖地发展的这支邓姓,其第四十七世邓禹是汉光武帝刘秀的军师、中兴大臣,封高密侯、左丞相。邓禹一女为汉和帝邓太后,禹第五子邓训封关西侯;邓训长子邓骘,功封邺侯,其后世邓芝之子孙开始南迁江西泰和县及湖南衡州、湘南及广东等地,东迁江苏、浙江、福建等地,零陵(含双牌)境内始有邓姓。

双牌邓姓主要有茶林镇大河江村六甲邓、西边村七甲邓、靛口村和铲子坪村九甲邓、桴江河的梁木湾邓氏共四支源流,均源自江西省吉安市泰和县鹅颈塘(亦称鹅颈大丘)“砸锅邓”家族,全县各地邓姓均主要由这四支播迁而来。据考证,这四支邓姓源出南阳邓禹后裔邓芝一脉。1937年大河江邓姓修族谱时,这四支邓氏合宗联议了新的班行(信义继忠孝,博爱复和平,鸿功延汉祚,骏业振家声)。境内其他邓姓,一部分分别由祁阳、零陵、东安、邵阳播迁而来,与前面四支源流均属“南阳堂” 邓禹后裔;一部分共祧李姓,属南唐后主李煜之子李从镒之后。县内少数民族邓姓,主要是在中华人民共和国成立后因少数民族政策由汉族邓姓改之。

2、大河江村邓姓渊源

据大河江播迁四川省乐至县《邓氏族谱》记载,大河江邓氏始祖太五郎是商代邓国侯曼季第九十六代传人,其传承:曼季—晁—徽—庆—桓—昆—忠—晖—皓—煦—杞—熹珍—怡—沛—壁—淳—衡—略—宣—尚—粹—明渊(以上世袭侯爵,楚文王灭邓国)—史—和—耀—侃—或—晃—萼—蓝(周考王时晋阳县令)—恺—安国(周烈王时南城宰)—襄—沧(周显王时为直隶州牧)—铭—文仲(周赧王时为河东县令)—灏平—缙光(秦庄襄王时为安陵州牧)—成(秦始皇时为沧州牧)—介(诰赠通奉大夫)―敏(西汉高祖时为中书大夫)—通(汉文帝时为中书大夫,功赐铜山铸钱,于是邓钱广布天下,故后世之钱称为通宝)—奎(诰赠中丞大夫)—广汉(汉宣帝时为长乐卫尉,后升中丞大夫)—锦(诰赠通议大夫)—明(汉平帝时为御史大夫)—禹—(光武中兴大臣,封高密侯、左丞相)—训(封关西侯)—骘(功封邺侯,安帝殿前将军,总理朝政,威震四夷)—广孝(字世风,大将军)—学智—令伯—世安—展(封高乐侯)—芝(官尚书郎)—玉清—瑕—世瑕(官大将军,徙江西泰和)—羌(封坚武将军)—翼(官太守)—渊(官尚书郎)—颖(封高顺侯)—怡(官南阳侯)—述(官司空)—献(官拜北魏大夫,封除寇将军,颍州刺史)—贵濂—世隆—文瑞—倚(官建州晋城令)—少立(官沧州司马)—邕(官参将)—司直(官刺史)—贽—番(官节度使)—霖(官知府)—普—铎(进士,授儒林郎,襄溪令)—拜—嘉善—梅官(徙吉州太和县)—幼序(徙湖南)—元直(徙浙江)—广(左都御史)—达—彦明(徙海南)—环—得遇(官知府,徙贵州)—思齐(徙江南)—鹤林—大榆(徙江西太和县)—受文—学清—天谊—练(徙零陵)—太五郎。

茶林镇邓家大院太五郎墓

太五郎自明初于临武县顾村落业大河江村,在双牌已有26代传人,历经太五郎—湘—宅(八郎)—法—式—世,六代之后开派:文永应廷一,仁宗仕有名,德正学广大,武绍如天纯。据播迁四川乐至《邓氏宗谱》载,老谱现用班行还有:才全赐芳美,锦集福新春,继述耀先志,守义显奇英。大河江邓姓人丁兴旺,人才辈出,主要有四世公(邓法荣)封得胜将军、万户高弥侯,十五世邓名利以慈善名列《零陵县志人物传》,荫及后世致仕致富者众。六百余年来陆续播迁,其族人聚居地分布于湖南省南部的零陵、东安、宁远、新田、道县、蓝山及双牌县境内各个乡镇,四川乐至、遂宁、中江、资阳、三台、安岳等县市以及广西、云南、江西、陕西等地,散居者遍及全国各地及海外。据初步统计,各地现有大河江太五郎后裔3万人以上。

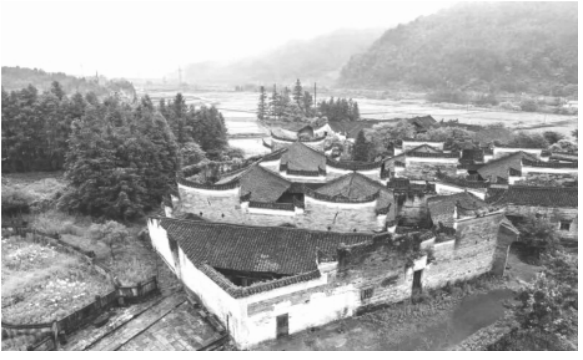

邓家大院

秦驰古道的古凉亭、青石板路

茶林镇金星村的沈家村、铲子坪村一支邓氏,系大河江村六甲邓氏清初迁入,班行同大河江村。

茶林镇金星村的全药冲村邓氏,系大河江村六甲邓氏清初迁入,班行同大河江村。

茶林镇金星村的李家村一支邓氏,共祧邓李二姓,系南唐后主李煜之后改姓。

塘底乡清水村一支邓氏,共祧邓李二姓,系南唐后主李煜之后改姓,与金星村李家自然村李氏同宗。

塘底乡大坝口一带邓氏,系大河江村六甲邓氏清初迁入,班行同大河江村。

茶林镇探花村的西山岭村邓氏,系西边七甲邓氏外迁,班行同大河江村。

茶林镇沈家村的长冲口村邓氏,系西边七甲邓氏外迁,班行同大河江村。

茶林镇桴江河村的罗皇庙村邓氏,系西边七甲邓氏外迁,班行同大河江村。

茶林镇桴江河村的楚友院子村邓氏,系大河江六甲邓氏外迁,班行同大河江村。

茶林镇探花村的廖家湾邓氏,系大河江村六甲邓氏清初迁入,班行同大河江村。

茶林镇中兴村的教礼坪邓氏,系大河江村六甲邓氏清中叶迁入,班行同大河江村。

茶林镇新合村的三家湾邓氏、老院子邓氏,均系大河江村六甲邓氏清初迁入,班行同大河江村。

茶林镇高峰村邓氏、金星村铲子坪街邓氏系九甲村邓氏,班行同。铲子坪村六甲邓、七甲邓、九甲邓和睦相处。

3、其他乡镇邓姓渊源

阳明山村邓氏,系大河江村六甲邓氏清中叶迁入,班行同大河江村。

五星岭乡大兴江村邓氏、大丫磥村、横江源村邓氏,系西边七甲邓氏外迁,班行同大河江村。

麻江镇鳖栏江村邓氏,系大河江村六甲邓氏清初迁入,班行同大河江村。

麻江镇蒋家村邓氏,系九甲邓氏外迁,班行同大河江村。

麻江镇雷家洞村、高潮村、牛栏坪村、欧湾村邓氏,系西边七甲邓氏外迁,班行同大河江村。

五星岭乡白果脚村邓氏,系九甲邓氏外迁,班行同大河江村。

麻江镇麻江村邓氏,系九甲邓氏外迁,班行同大河江村。

上梧江瑶族乡新田铺等村邓氏,系大河江村六甲邓氏清中期迁入,班行同大河江村。

梁木湾邓氏主要聚居在零陵境内,县内主要分布在潇水、桴江沿岸及与零陵交界处。

樟古寺邓氏主要聚居在平福头境内,县内主要分布在潇水河沿岸及与零陵交界处。

五里牌镇全家洲村邓氏,系大河江邓氏四世法荣因军功封得胜将军、使主高密侯祀,明朝嘉靖年间其子孙在东安县开枝散叶,其中一支系于康熙年间回迁零陵落业,已另议班行。

何家洞镇散居邓氏,多由邵阳一带迁入。其中,老屋张家村邓氏,系祁阳迁入,同属南阳堂邓氏。

康熙年间,境内五支邓氏均奉旨迁川,现有四川宗亲近10万人。

【姓氏文化】

1、班辈

据播迁四川乐至《邓氏宗谱》载,老谱现用班行还有:才全赐芳美,锦集福新春,继述耀先志,守义显奇英。

2、邓氏宗亲歌曲

四川乐至县邓氏宗亲传唱歌曲《大河江,我的故乡》。

注:2018年清明,四川乐至邓氏首次回大河江村祭祖,26位宗亲深情合唱。

3、双牌邓氏文化特点

邓氏文化与其他姓氏文化一样,都是中国传统文化的重要组成部分,讲究忠孝礼义廉耻仁信智勇,要求勤劳节俭、睦亲厚友,但双牌邓氏又具有一些自身文化特点。

(1)崇尚教育。从明朝至中华人民共和国成立前,邓氏各自然村都有私塾或义学,勒紧腰带送子读书,是双牌邓氏人才辈出的重要原因。例如,大河江村四房邓氏分别设有书房,供本村子弟平常求学,还在村中及村外深山分设两处义学,分别开展启蒙教育和科举封闭培训,费用由族人捐助及公山公田贴补。据各村邓氏族谱初步统计,清朝年间有进士1人、举人十余人、太学生7人、优廪生和贡生近百人。中华人民共和国成立后,邓氏青少年好学上进,人才遍布全国各地及海外,涌现出一大批专家学者、党政干部和管理人员,在各条战线上做出了贡献。

(2)热心公益。中华人民共和国成立前,邓氏各自然村都有公山公田,均由族人捐赠,用于修桥筑路、救济孤老、赈恤灾民、贴补办学等。其中大河江村邓名利常修路架桥、建凉亭码头、接济穷人。其长子邓德裕(1793—1842年)亦有先父遗风,在零陵城内修建“永善堂” 周济贫民,并请200多名工匠用8年时间,铺筑分水岭至响鼓岭35公里石板路,建造石拱桥10座、凉亭15座。清光绪二年(1876年)《零陵县志》专为邓名利立传。中华人民共和国成立后,邓氏各自然村及族人条件渐宽,更加热心公益。

(3)家国情怀。双牌邓氏历来都具有浓厚的家国情怀,讲究修身齐家治国平天下,穷则独善其身,达则兼济天下。清康熙十八年(1679年)三月,吴三桂兵溃至境内,追杀避乱于辛乐洞的民众,被杀及投江死者近千人,殃及众多族人,大河江举村被屠、房屋被毁,但无一人追随叛乱。1838—1839年邓德裕助官府剿匪,据《邓氏族谱·德裕公传》载:“某年赵贼作乱,公备粮募勇,随军门马公征逆,蒙赏‘功攘捍卫’四字额。”日寇犯境时期,族人组建自卫队奋起反抗,多人牺牲,其中,因夜袭日寇军马枪械,邓大鑫遭凌迟。抗美援朝战争,族人十余人参战, 邓枝英阵亡。

(4)男女平等。男女平等、男童女童一视同仁,禁止弃溺女婴,这是封建时代双牌邓氏文化的重要主张之一。《邓氏族谱·家法引》明确要求 “所望各房父老明白指示并创立育婴善社,于贫户育女从优津贴,富户育女责令鞠养,倘如厌弃,从重议罚”。

(5)孝老爱幼。双牌邓氏十分重视敬老尊贤,讲究“百善孝为先” ,既有邓德碗头抵虎额、虎口夺父的传记,也有邓正阶四兄弟为父建造占地10亩的家庭祠堂,绰然公祠成为全国最大的家祠之一。双牌邓氏还重视幼儿权益保障,除了兴学办教育,《邓氏族谱·家法引》还专门规定 “戒鬻婴”“戒凌虐”, 强调保护幼小,强调“戒烟赌”“戒游惰”, 为幼小成长创造条件。

【邓氏人物】

邓名利

男,字见若,贡生出身,生于清乾隆中叶,卒于道光中叶,诰封通奉大夫,茶林镇大河江村人,以行善好施、扶危济困、修路架桥闻名。

他少时家贫,10岁时,父母相继去世,用草席裹尸埋葬。他孤苦伶仃,靠帮工度日。19岁那年,他以帮湖北客人放排下武汉并带些土产起家,通过上年预订销售木材、桐油、茶叶等农副产品,不几年,在茶林、麻江、零陵等地,共购置良田200余公顷,青山数十块,成为当地一大富翁。

邓名利富后,常修路架桥、建凉亭码头,接济穷人,传为美谈。清光绪二年《零陵县志》载:“(邓名利)性伉爽乐善,津梁道路,多所增修,建亭施茶,并置田为经久计,邻里病者药之,死者棺瘗之,终岁制絮衣,以衣寒人,生死所费不下数千金。”出零陵东门有条小径,过丫吉岭,达宁远、新田等县,山势陡峻,石径崎岖,行人担惊受怕,好义者每欲修筑开辟,因工费浩繁而未果。道光五年(1825年),邓名利与宁远贡生杨上伦,各捐资两千金,沿山顺势,开辟新路。邓名利还在茅江桥江边修建一座码头,造木船,用以济渡。此工程直至道光八年(1828年)秋竣工,并在半边岭买田058公顷,以年租雇工维修。其长子邓德裕(1793—1842年)亦有父遗风,他在零陵城内修建永善堂 ,将零陵苦竹塘一所庄户100余石谷子安置在永善堂内,周济贫民,并请200多名工匠用8年时间,耗资数千金,铺筑分水岭至响鼓岭35公里石板路,建造大小石拱桥10座、凉亭15座,过往行人无不称赞。

积善人家必有余庆。据其族谱记载:邓名利治家严谨,人丁兴旺,所育二子邓德裕、邓德涵奋发有为,于道光年间分别获诰封奉直大夫、通奉大夫。德裕长子邓正阶(1813—1864年)获授光禄寺署正升衔,次子邓正猷(1823—1892年)获诰封奉政大夫,三子邓正思(1826—1897年)获诰授奉政大夫,四子邓正范(1831—1893年)获授中宪大夫员外郎户部主政;正阶次子邓学珍(1842—1883年)同治庚午副举敕授儒林郎考取八旗汉教习,三子学璋长子邓广湖(1869—1906年)补用直隶州判;正思三子邓学忠(1858—1905年)前清敕授修职郎。德涵长子邓正辅(1832—1877年)获授湖北即补道诰封中宪大夫,正辅长子邓学霖(1873—1901年)获授花翎五品衔;德涵次子邓正规即补清军府,正规次子邓学镇(1863—1891年)例授朝议大夫即补通判。族人学商并举,发达者众,一时兴土木,办义学,行善业,大河江邓氏成为一方望族。现仍存有古建筑群——邓家大院,系永州市重点文物保护单位。

来源:双牌县融媒体中心

作者:邓绍斌 邓红艳

编辑:兰莉

本文为双牌新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。